蠟染是我國古老的少數(shù)民族民間傳統(tǒng)紡織印染手工藝,古稱 “蠟纈”,與絞纈(扎染)、夾纈(鏤空印花)并稱為我國古代三大印花技藝。

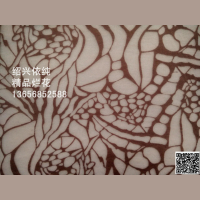

蠟染是用蠟刀蘸熔蠟繪花于布后以藍(lán)靛浸染,既染去蠟,布面就呈現(xiàn)出藍(lán)底白花或白底藍(lán)花的多種圖案。同時,在浸染中,作為防染劑的蠟自然龜裂,使布面呈現(xiàn)特殊的 “冰紋”,尤具魅力。

蠟染的制作過程:

面料選擇未經(jīng)染色的純棉布、麻布、絲綢等親水性較好的天然面料,并用熱水漂洗或者蒸煮的方式進(jìn)行預(yù)縮與脫漿處理。以低溫型的染料為主,常用的有以板藍(lán)根、蘭草、植物的根莖等為主要原材料的藍(lán)靛染料和以化學(xué)材料為主的活性染料。通常將蜂蠟和石蠟以質(zhì)量比 3∶7 進(jìn)行混合熬制,在熬制過程中添加松香作為輔助材料。

染色工藝:

冷染:針對植物染而言,將涂蠟的織物放入提前制作好的染料中浸染 40 分鐘左右即可完成一次上色,此為單色蠟染。若為套色蠟染,填色套染是在需要保留大面積底色的地方涂上蠟,然后小范圍使用印花染料進(jìn)行填充涂色,再在印花染料上涂蠟防染,最后將涂好蠟的面料進(jìn)行浸染;多色套染則是經(jīng)過多次重復(fù)涂蠟浸染的方式完成。

活性染:針對化學(xué)染料而言,按照相應(yīng)的染色工藝進(jìn)行操作。

后期整理:

出缸:待織物完成染色后,將染好的織物從染缸中取出搭晾在空曠處,使染料與空氣充分氧化變色。

脫蠟:用冷水沖洗干凈,再用熱水煮洗織物,使織物表面的防染劑(蠟液)融化而露出底色。

漂洗:用溫水漂洗后晾干。

熨燙:將晾干的織物熨燙平整,完成整個蠟染制作過程。