隨著天氣逐漸升溫,防曬衣再度成為電商平臺的熱點搜索。

數據顯示,4月至7月是防曬衣熱銷季,這一時段貢獻的銷售額接近行業全年的90%。在細分品類紅利尤其被重視的今天,值得探討的問題也隨之而來:防曬衣究竟算不算一門好生意?身處內卷中心的蕉下們又該如何完成突圍呢?

再卷也是一門好生意

誠然,現階段的防曬衣市場已然有些卷生卷死的勢頭,但不可否認這依然是一門好生意。艾瑞咨詢發布的防曬衣行業報告顯示,中國防曬服配市場呈現穩健增長的態勢,預計2026年市場規模可達958億。

而除開業內相關機構給出的樂觀預測,以下幾點亦是重要原因:

一個聽起來玄乎但有道理可循的大前提是,市場再卷也難改“防曬”是刻在人類基因里的這一現實,只要人類還保有這部分基因,防曬衣就大概率不愁沒市場。

人類將防曬刻進基因的說法,并非空穴來風。早在公元前5000年左右,埃及人、印第安人等用以蔽體的衣物就已經具有防曬功效。放眼我國,類似的史料記載更是數不勝數。

明代《酌中志》記載的“三月穿羅衣,四月穿紗衣”,以及墨家學派創始人墨子所認為的“夏則絺绤之中,足以輕而凊”,都足見當時的人們已經有了著輕薄衣物過夏的習慣,與現代人穿著防曬衣消暑的理念可謂不謀而合。

除開穿著的衣物,我們在《甄嬛傳》等古裝電視劇里看到的名為“華蓋”遮陽傘,是現代防曬傘的原型,田間勞作的百姓頭上戴的草帽則是現代防曬帽的原型。

也就是說,不論是國外人民還是國內人民,不論是達官顯貴還是平頭百姓,都是自遠古以來就已經有了防曬的需求。

不是品牌“憑空制造”了防曬焦慮,而是品牌“恰好發現”了人類原本就旺盛的防曬需求。與其他品類的白牌商家一樣,防曬衣的白牌商家多以比品牌商家更低的價格吸引潛在消費者。

作為化學防曬的防曬霜數據亮眼,作為物理防曬代表的防曬衣自然不愁市場了。

供應鏈為何不再是突圍關鍵?

一旦談及新時代消費品牌的發展,供應鏈總是一道繞不開的論題。

只是,當新消費上一波浪潮已經“帶走”數不清的品牌,依靠代工的可口可樂、lululemon仍或是長青或是崛起時,供應鏈其實就不該再被捧上神壇了。

或者說,供應鏈固然重要,但決定能否成為用戶消費決策中“第一選擇”的品牌力更重要。

為什么可口可樂和lululemon離不開代工,卻不僅不會如完美日記等品牌一般總被指責沒有自己的工廠,還能一舉攻占碳酸飲料和瑜伽褲兩大品類的用戶消費心智呢?

歸根結底,還是品牌力發揮了作用。

品牌力,是品牌讓用戶在提及某一品類時第一時間想到自己的能力。由此也可推導出品牌力打造的關鍵——降低用戶的決策成本。而降低用戶的決策成本,則意味著品牌必須有能力承接當代消費者多元且多變的消費需求。

具體到防曬衣來看,品牌必須成為承接用戶“防曬”、“美觀”、“舒適”等全方位需求的“六邊形戰士”,才有獲得消費者優先pick的可能。

當前,市面上有部分無良的白牌商家,借助“低價”標簽隱藏自家產品在質量上的短板,一味夸大設計美觀、穿著舒適等性能,卻連最基礎的防曬需求都難以滿足。

防曬衣生意并不好做

防曬衣是一個很難中高端化的領域,這與它的低門檻有關。

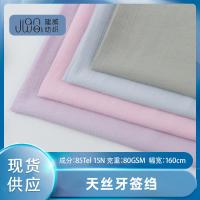

服裝面料供應商老李透露,錦綸中較高端的布匹價格在30元-40元/米,而做一件衣服要用的大概就是一米布左右,即使加上染色、印花、抗紫外線助劑等工序,通常也只需額外增加10元出頭的成本,正常防曬衣高端線的批發價在60元左右。

且防曬衣行業高度依賴代工,蕉下就曾在招股書中披露,截至2021年底,公司與166家合約制造商有合作,旗下產品均采取外包模式生產,公司只負責產品的研發、設計和銷售,而產品的生產則交給代工廠。

產品成本不高,公司的支出大頭都用在了營銷和銷售上。

公開數據顯示,2019年到2021年,蕉下的營銷和銷售費用分別為1.25 億元、3.23億元、11.04億元,占營收比為32.45%、40.7%和45.9%,而服飾行業的營銷費用一般在30%左右。

而毛利率不如蕉下的優衣庫、安踏、Lululemon,其凈利率都在兩位數以上。

為此,蕉下不斷上調產品的平均售價——招股書顯示,2019年蕉下的服裝平均售價是105.4元,2021年漲至121.5元。其中,傘的平均售價從2019年的92.8元漲到2021年的103.5元,帽子的平均售價從2019年的61.6元漲到了2022年上半年的98.1元。

同樣情況的,還有頻繁登上小楊哥直播間的素湃防曬衣——作為一家成立于2018年11月的公司,素湃卻輕松掌握了“核心科技”,旗下防曬衣號稱從紗線開始就自帶UPF值(紫外線防護系數),更制造出了能夠抵抗零下196度低溫的宇航氣凝膠防寒服。

與白牌相比,品牌防曬衣貴在品牌溢價和營銷成本,但兩者之間的質量區別,沒有“天差地別”的懸殊。

有業內人士透露,防曬衣的工藝技術主要分為助劑防曬、涂層防曬和原紗防曬這三種,前兩種工藝原理是通過在面料上附著助劑或者涂層,用以折射陽光,成本低,但透氣性差。而原紗指的是在紗線紡織過程中加入防曬劑,讓防曬效果不會因為清洗頻繁而大打折扣,現在各大品牌基本都把原紗防曬當做標配。

工藝相差無幾,留給各大品牌的營銷空間就只有面料了——冰川時代宣稱自己的防曬衣面料中添加了木糖醇,上身即可感受到“降溫5℃”;而駱駝則宣傳自己的面料中加入了玻尿酸成分,“可以給皮膚營造敷面膜的舒適感受”。

事實上,面料對防曬效果的影響微乎其微。浙江寧波市質檢院紡織品纖維檢驗中心專業技術人員曾做過一系列關于衣物防曬功能的實驗。結果顯示,普通衣物也有很好的防紫外線性能,同樣顏色對比,100%純棉衣物防曬效果最好,不必過度追求專業的防曬衣。

消費者也沒有想象中的盲目,據有米云統計,2023年3月到12月,抖音0-50元價位的產品占據平臺防曬衣總體銷售額的21.6%,50-100元的產品占比 26.8%。對防曬衣品牌的價格,消費者的接受度放寬到了300元以內。

防曬衣市場看似花團錦簇,但品牌想要從中掙到錢,卻沒那么容易。再加上白牌分走防曬衣很大一部分市場,留給各個品牌發揮的空間實際上并不多。更何況,與常規服飾動輒需要買買買不同,普通人買一件防曬服就足夠應付一個夏季。在低復購率的前提下,再大的市場規模,也緩解不了品牌的焦慮。