《日經亞洲》報道稱,越南芯片行業是美國優先考慮的援助對象,美國希望越南能在美擺脫對華依賴的過程中受益。

美國對華進行經濟制裁后,就一直在尋找可以替代中國生產制造的國家,他們一共物色了7個“代替國”,其中美國對越南尤其看重。

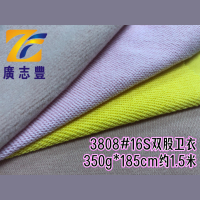

不僅僅是半導體行業,還有服裝、電器、食品等制造業,因為美國對華提高了關稅,反而對越南有政策扶持,在三方的貿易摩擦中,企業為了降低出口成本,規避關稅,不得不將產能轉移。

從2020年開始,小米、三星、LG、英特爾、松下、東芝、和碩、立訊精密等,紛紛脫離中國,轉投越南的懷抱,在當地投資建廠。

而越南能成為中國的優先代替者,除了與美交好外,也具備承接轉移的利好條件,比如人口多,勞動力比中國更廉價,地理位置優越,沿海城市居多,方便對外聯系等。

再加上越南政府也十分歡迎企業的到來,提供各種政策優惠,所以前往越南投資的企業越來越多,在世界范圍內掀起了一股“越南投資熱潮”。

很多國際媒體也曾報道,越南大有成為下一個“世界工廠”的趨勢,代替中國不過是時間問題。

按理說,越南承接了這么多工廠,年度總出口額應該是節節攀升才對,然而幾年時間過去了,越南的表現卻不盡如人意。

2023年,越南對歐盟和美國的出口約為1660億美元,較去年相比下降9.6%,也就是說,越南對歐美出口大幅度下降。

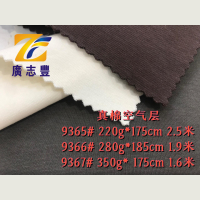

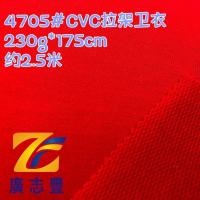

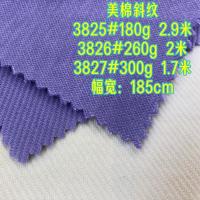

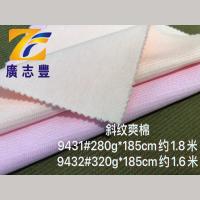

越南最拿得出手的服裝制造業,2023年紡織品服裝出口量較上年也下降約8%至10%。

越南境內原本有著4000人的大型紡織工廠“Garmex Saigon”,在近兩年時間里,竟然裁員98%,現在只剩下37名員工,而且已經好幾個月訂單為0,面臨破產倒閉的困境。

當初從中國撤離的服裝和鞋類制造商,很多已經悄然回歸,越南想成為世界工廠,打臉是否來得太快?在取代中國,“搶中國飯碗”的道路上,越南還有多遠的路要走?

越南困境

說到搶中國飯碗,除了越南,還有印度,他們都想從替代中國,成為世界產業鏈當中的重要一環。

但是工廠去了,資金給了,政策也扶持了,結果到頭來,虧本的虧本,制裁的制裁,很多企業吃了不少苦頭,也對當初的搬遷悔不當初,這是為何?

有人把越南比作20年前的中國,認為越南正處于經濟爆發式增長的階段,只要政府抓住機遇,就能像當初的中國一樣,走到世界面前。

這種說法乍一看有幾分道理,但是仔細比較就會發現,越南和當初的中國相比,差距可不是一星半點。

首當其沖的就是工業基礎,中國能成為“世界工廠”,除了人口多的優勢,還有一大前提就是,我們有著強大的工業基礎。

企業投資建廠,不僅僅是需要廉價勞動力,在建廠和落實生產線方面,需要有一定基礎的工業實力在背后支持,比如半導體產業,我國有著得天獨厚的稀有金屬資源,開采加工技術也是世界一流。

可越南亞洲出了名的貧困國,一直以來,都是以農業發展為主,相對來說,工業基礎比較薄弱,很多大廠來到這里后發現,越南的建廠環境困難重重。

即便是在20年前的中國,我國雖然還沒有高鐵,但最起碼鐵路運輸網四通八達,在國內建廠的企業,可以經濟高效的把產品運到海關,出口到世界各地。

可越南由于工業發展落后,基礎設施建設也跟不上,鐵路系統尤其落后,使用公路運輸無疑會增加運營成本,這一點很難在短時間內優化完善。

還有電力設施也是越南的一大弊端,這一點確實跟20年前的中國挺像的,在2000年前后,我們國內每到夏季就會有很多地區停電。

夏季是用電高峰期,居民少用半天的電,就能節省下來供應給工廠。但隨著我國電力系統的完善,和核能發電、水力發電的發展,供電難題得以解決。

可越南就沒這么強的實力了,越南目前還是煤炭發電為主,發電形式單一,完全跟不上工廠的生產節奏,這一困境也不是一朝一夕就能解決的。

單就核能發電來講,截止到去年6月,越南至今沒有一座核電站,這就意味著,在滿足供電需求上,越南還有很長一段路要走。

而我們都知道,工廠接訂單在簽合同時,都是有交付時間的,在中國,工廠可以24小時連軸轉,工人三班倒,加班加點完成任務。

適應了中國生產節奏后,猛然來到落后的越南,產能跟不上,交付時間就只能延長,拖延生產進度,這意味著,企業不僅工資成本增加,后面還無法接更多的訂單。

進項少,支出多,利潤降低,內外夾擊之下,越南工廠的老板們自然感覺不好受,這些不可抗力因素,已經讓大廠們感到焦頭爛額了,但還有另加令人頭疼的。

越南貧窮不僅僅是因為這里發展落后,還和當地百姓生活習慣息息相關,越南底層人民普遍比較佛系,在工作中缺乏競爭意識。

比如崗前培訓,對生產質量都有硬性要求,可越南工人素質普遍不高,培訓兩三個月,合格率也只有可憐的23%左右。

越南工人們還喜歡一邊聊天一邊干活,他們一天完成的工作量,可能還沒有中國工人半天完成的多,而且他們那里下班比較早,還不樂意加班。

生產質量不過關,工人還擺爛,工廠再怎么努力,也交不上一份滿意的答卷,這就導致“質量差”成為了越南制造的標簽。

如果說“Made in China”給人一種可靠可信賴的感覺,那“Made in Vietnam”則代表貨品質量差,令人大失所望。

數據顯示,越南在2023年第一季度,停產的公司高達42900家,造成105萬人失業,越南海關也表示,外企投資正在大幅度縮水,不少外企可能腸子都悔青了,紛紛撤出越南。

越南想代替中國成為新的“世界工廠”的美夢,正在面臨破碎。

無可替代

縱觀歷史,第一個世界工廠是率先完成第一次工業革命的英國,英國得以引領世界發展,成為當初的“日不落帝國”,國內產品遠銷海外。

后來美國在新興科技領域,比如汽車、化工、飛機、軍工等產業上遙遙領先,成為出口大國,美國也代替英國坐上了世界工廠的寶座。

再后來是日本的機電、汽車、電器、半導體等技術型產品出口占據主導,21世紀后,中國經濟崛起,在各個產業領域突飛猛進,“Made in China”從制造業蔓延到高新科技產業。

從以上來看,想要成為世界工廠,最基本的前提的國家經濟實力的強大,本身在生產制造上有不可替代的優勢,越南顯然都不具備。

有不少研究東南亞經濟發展的專家認為,越南即便經濟增長迅猛,也很難達到中國“世界工廠”的規模。《彭博社》也早就指出,目前全球沒有一個國家可以替代中國。

越南國內無法形成一個完整的產業鏈,即便是接盤中國外遷的企業,也不是建造整條產業鏈,而是其中的某一生產環節,這對越南長遠發展來說,明顯不夠。

只有越南完善自身基礎設施,要求外企將整個生產供應鏈一起轉移,才有可能成為走在世界出口前列,有機會成為世界工廠,否則就只能幫中國分擔部分生產工作。

而工業基礎薄弱的越南,在短時間內沒有能力解決這些問題,所以,北大國家發展研究院院長姚洋曾言:

“未來10年到20年,中國仍會擁有“世界工廠”的頭銜,仍是最主要的世界制造業樞紐。”

中國制造已經不是單純的生產流水線,我們具有自己的競爭力,產品才會出口到多個國家,成為世界經濟全球化必不可少的一個國家。

越南目前來看只是增強了與中國制造業的合作,并未動搖中國的核心競爭力,想要代替我們,現在他們也只是說說而已,相信中國不管是現在還是未來,制造業永遠都在國際上占有一席之地!