“侵權遠隔千萬里,維權如隔三秋長”。一些紡織企業用一句話描述被侵犯知識產權的感受時表示,維權難、成本高是普遍面臨的難題。

河北寧紡集團有限責任公司(以下簡稱“寧紡集團”)知識產權保護工作和許多同行一樣,從注冊第一件商標開始。寧紡集團總經理徐建林向《中國紡織報》記者介紹:“1986年寧紡集團注冊第一件‘靈音牌’燈芯絨商標,從此開啟了知識產權注冊為產品取得‘身份證’的道路。”

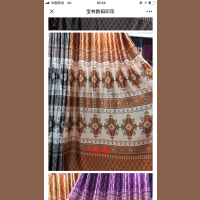

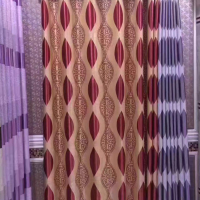

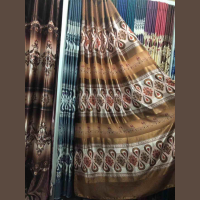

“過去,一些爆款花型,沒幾天市場里就出現仿冒了,讓我們很無奈,同時維權成本也高,費時又費力。”據紹興柯橋亞洲紅紡織科技有限公司負責人肖紅梅介紹,2013年就將“亞洲紅”進行了商標注冊,是中國輕紡城內最早一批意識到知識產權重要性的經營戶。自從有了花樣版權證書,相當于讓原創產品有了“身份證”,也讓堅持原創的經營戶有了更多底氣。

“知識產權是個大范圍,包括商標(公司商標、團體商標、地方商標)、專利(發明、實用、外觀)、軟著、著作權、商業秘密等,好多人根本分不清。因此,大家不能松懈知識產權宣傳工作。”深耕面料印花領域30年,浙江原色數碼科技公司(以下簡稱“原色數碼”)總經理張為海深知,一塊原創印花面料來之不易,對其進行知識產權保護尤為重要。

如何讓“身份證”更管用

隨著技術不斷進步,如何讓“身份證”更好用、更管用?以與印花面料息息相關的花樣版權為例,因其特殊性,如遇侵權,申請的是美術作品著作權侵權,因為花樣印制、銷售周期可能在1個月左右,而版權注冊拿證在45天左右。所以許多花樣注冊版權后,得不到實際保護。

在張為海看來,花樣版權保護要從源頭抓起,向數字化邁進。兩年前,原色數碼上線的“圖來寶”數字版權備案系統,讓系統備案的每一個在作品,都可以下載數字原創備案存證證書,當原創作品版權確權和維權的需要時,該證書的相關電子數據可以作為司法舉證時的重要證據之一。

張為海表示,備案系統對花樣版權發展有兩大作用:其一是對原創的存證,原來版權進行注冊周期較長,數字版權備案系統5分鐘內就能給作者確權,避免了在正常注冊過程中被別人搶注的風險;其二是對市場上的公版花型進行存證,讓一些把公版花型進行注冊的不良商戶原形畢露。

越來越多的企業將設計、專利、品牌等知識產權作為開拓國內外市場的重要手段,推出一系列衍生產品等,形成在紡織行業的競爭性優勢,持續鞏固市場地位。

細算起來,2023年已經是徐建林擔任寧紡集團知識產權工作領導小組組長的第15個年頭。從建組織、定制度、嚴考核到重獎罰,寧紡集團制定《科技創新獎勵辦法》《加強專利申報工作通知》等一系列文件,逐步實現了集團知識產權的規范管理。而這些,都由徐建林牽頭帶領全員參與,形成創新的良好氛圍。

在全員創新的氛圍中,寧紡集團2019年首次取得知識產權貫標認證,2022年再次通過該認證。近3年來,寧紡集團共評選出職工技術創新成果獎249項,從這些創新成果中,申請并獲得了國家專利125件。

極具含金量的榮譽為何會花落寧紡集團?寧紡集團在知識產權工作推進中,立足印染,實現紡織全產業鏈知識產權布局,具體包括棉紡、棉織、印染、服裝、熱電、污水處理;立足紡織,實現集團所屬子公司知識產權全覆蓋,具體包括漢唐環保、歐凱紡織等;立足專利申請,實現商標、版權、專利和商業秘密綜合保護;立足國內高價值專利培育,積極拓展海外專利布局。

對于品牌快速發展帶來的知識產權保護問題,廣州市格風服飾有限公司(以下簡稱“格風服飾”)深有體會。格風服飾曾經歷過兩年多艱難的維權“斗爭”,狀告杭州某貿易公司惡意侵犯其“歌莉婭”商標,終以格風服飾的勝訴而塵埃落定。

“我們將持之以恒保護‘歌莉婭’的商標權不受侵犯,持續鞏固市場地位。”格風服飾相關負責人表示,格風服飾每個季度都會對花型進行版權登記,對款式申請外觀設計專利,對創新的生產技術會申請發明專利和實用新型專利,已擁有發明專利6件、實用新型8件和外觀設計專利36件。

在寧紡集團知識產權辦公室主任劉瑞寧看來,知識產權保護還可以立足專利技術,實現科技成果和標準制定相貫通。寧紡集團獲得的“一種防化學品面料的加工方法”和“一種三防易去污工裝面料的性能修復方法”,由該專利技術形成的“耐酸堿防溶劑滌棉工裝面料的加工技術”獲省級科技成果鑒定為國內領先水平,再由該產品于2021年制定完成了FZ/T 14021-2021《防水拒油防污免燙印染布》。

“知產”怎么變資產

科技創新日新月異,知識產權保護已成為衡量企業產業技術創新能力的重要標志。

近日,浙江凱利新材料股份有限公司(以下簡稱“凱利新材料”)行政部知識產權負責人王芳忙著準備材料,申報專利質押貸款。據悉,此次凱利新材料將有5項發明專利進行質押,預計能拿到千萬元貸款額度,讓“知產”變資產,用于公司新產品開發。

王芳介紹,2021年,凱利新材料為3件發明專利上了保險,使得專利申請、維權以及非故意侵權賠償更有保障,同時還獲得了政府相關政策補貼。2022年,公司再將3項發明專利投保,可以說,公司內部已經形成了濃厚的知識產權保護氛圍。

今年初,紅豆集團重磅推出新型抗病毒面料舒適服裝,實現“知產”產業轉化。這款高科技產品聯合深圳清華大學研究院孵化的國家高新技術企業——深圳市力合云記新材料有限公司共同推出,歷時7個月研發,申請的9項專利均獲受理。

據紅豆集團相關負責人介紹,集團在組織做好專利管理、專利轉化工作的同時,還建立專利信息數據庫,定期對企業的技術發展狀態、專利申請情況進行分析和總結;對同行的技術發展水平和專利持有情況進行調查、分析,了解其技術發展的趨勢,并按分析結果來建立自己的專利戰略。紅豆集團已經連續10多年專利申請超百件,目前累計申請專利4876件,其中發明1042件。

“我們一直非常注重從基礎研究和行業共性關鍵技術著手,取得了一批重大知識產權成果。”徐建林說,“目前,集團已與浙江大學、東華大學、天津工業大學等高校建立了長期合作,承擔省市級科研任務7項,重點攻克活性染料皂洗和污水超低排放技術難題,目前已申請發明專利10件、實用新型專利8件,整體技術達到國內外領先水平。”

他建議,由政府主管部門主導、行業領軍企業牽頭、高校院所加持、上下游骨干企業參與,形成“政產學研用”的知識產權創造體系,突破關鍵卡脖子技術的瓶頸,創造知識產權成果。

知識產權一頭連著創新,一頭連著市場。“企業在積極尋求相關專利技術來解決自身發展遇到的問題時,尚有大量高價值專利處于‘躺平’狀態。”徐建林羅列了一組數據。國家知識產權局發布的《2022年中國專利調查報告》指出,我國高校發明專利實施率為16.9%,其中產業化率僅為3.9%;相對而言,企業發明專利產業化率為48.1%。

“由此可以看出,高校和院所的專利權人與企業的需求存在匹配度不對稱問題。”徐建林表示,其實,很多企業都面臨技術革新和產業升級,對新的產業技術需求旺盛,但是獲取渠道有限。所以,如何喚醒高校“沉睡”的專利,是寧紡集團積極探索的課題之一。據悉,寧紡集團旗下漢唐宏遠與浙江大學合作的脫硝催化劑專利轉化項目,歷時兩年建設完成,自2016年實現產業化至今,已服務重點行業超50余家企業,新增經濟效益突破1億元。

為了幫助企業更好更快地構建自主知識產權體系,寧紡集團拓展了專利導航項目。“專利導航項目具有明確區域發展定位、目標、方向判斷和路徑規劃功能的‘多雷達’系統,可以幫助企業全面分析其創新能力、研發熱點、主攻方向,發現警示潛在侵權風險。”徐建林說,印染、污水處理已成為制約企業高質量發展的關鍵環節。未來,寧紡集團將與石家莊國為知識產權事務所合作,開展印染、污水兩個方面的專利導航服務項目。