中國傳統桑蠶絲織技藝作為中華優秀傳統文化,2009年被列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》人類非物質文化遺產代表作名錄。記者4月11日了解到,為深入了解我國傳統桑蠶絲織技藝現狀,江蘇科技大學“中國傳統桑蠶絲織技藝文化傳承調研團”4月8日走進丹陽市春明漳絨廠,向江蘇省級非物質文化遺產——天鵝絨織造技藝代表性傳承人戴玲老師拜師學藝,通過學習木織機的運作和天鵝絨的雕花工藝,持續推動中國傳統桑蠶絲織技藝的保護和文化傳承。

在戴玲老師的工作室,調研團了解了天鵝絨織造技藝的歷史淵源。戴老師介紹,天鵝絨因源于福建漳州而得名,所以又名“漳絨”。漳絨自明代傳到南京江寧織造府后,經加工創新,發展成南京獨有的雕花天鵝絨,在文人士大夫中風行無匹,一時間“金陵絨貴”,達官貴人無不攀比,以身穿雕花天鵝絨為榮。天鵝絨盛行于明末清初,雖在清末開始衰敗,但在深厚文化底蘊孕育的古城丹陽,這項織造技藝得以方興未艾。

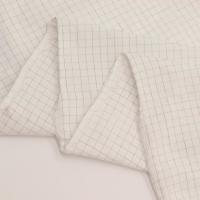

戴老師向同學們講解了木織機的運作方式和天鵝絨織造技藝的基本流程。現在的天鵝絨織造還是以木織機織造為主,在織造的時候要穿一根鋼絲在經線下面,然后制成布滿鋼絲的胚布,然后沿鋼絲把花紋割斷。這樣精細的絲織品制作難度很大,制作的工藝也最為復雜,絲質面料殘次品出現概率較高,一旦有了瑕疵后也是不可逆的過程。戴老師指導調研團成員一起操作木織機,現場合作演示木織機的人工運作方式。

隨后,戴老師帶領同學們走進丹陽市春明漳絨廠,在工廠內,同學們更全面、更細致地學習了解制作胚布和割斷花紋的過程。戴老師介紹:“這項工藝難以傳承的主要原因是有些絲織步驟無法使用機器替代,每人每天只能織布3米,人工成本較高,且很難遇到能夠完全熟練這些操作的工人。”

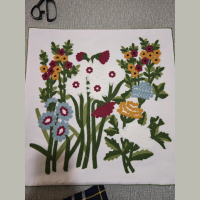

戴老師現場演示雕花技藝,給同學們展示雕花技藝的心細、手巧和創意。絨毛挺立,彈性豐滿,久壓不倒,緞底絨花,相得益彰,層次分明,立體感強。如此巧妙的手工技藝,讓同學們深刻地感受到了匠心制作的工藝和文化傳承的魅力。

蠶桑文化研習社、2021級蠶學專業本科生楊宇航說:“這次調研活動,讓我們深切感受到了中國傳統桑蠶絲織技藝的魅力,更加堅定了對所學專業的信心。非遺文化給我們打開了一扇窗口,通過這扇窗的光亮,窺見非遺的魅力,不斷吸引我們了解非遺、傳承非遺、創新非遺,讓非遺走得更遠,讓傳統文化始終印刻在我們的基因之中。”隨團調研的生物技術學院團委書記鄒金城說:“天鵝絨織造技藝是中國傳統桑蠶絲織技藝的典型代表,應該加大普及宣傳力度,打造蠶桑文化品牌,結合江蘇科技大學‘蠶桑’辦學特色,開發文創產品,不斷促進文化和旅游融合發展。”

絲線不斷,薪火相傳。接下來,調研團將繼續立足學校“蠶桑”辦學特色,前往江蘇蘇州、浙江杭州等地進行深入調研,不斷學習和總結經驗,在此基礎之上組建一支宣傳弘揚非遺文化的實踐隊伍,打造一支從事技藝文化傳承研究的師資隊伍,建設一個中華優秀傳統文化傳承實踐工作坊,持續推動中國傳統桑蠶絲織技藝的保護和文化傳承。