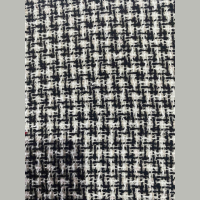

南通藍印花布的歷史演變?藍印花布是一種曾廣泛流行于江南民間的古老手工印花織物。她那樸拙幽雅的文化韻味,在我國民間藝術中堪稱獨樹一幟,千載之下散發著東方文化魅人的芳香。國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,該印染技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

藍印花布源于秦漢,興盛于商業發達的唐宋時期,《古今圖書集成》卷中記載:“藥斑布——以布抹灰藥而染青,候干,去灰藥,則青白相間,有人物、花鳥、詩詞各色,充衾幔之用。

在資本主義萌芽的明清之際,藥斑布已普遍流行于民間,所以《古今圖書集成》物產考曰:“藥斑布俗名澆花布,今所在皆有之。《光緒通州志》記載:“種藍成畦,五月刈曰頭藍,七月刈曰二藍,甓一池水,汲水浸入石灰,攪千下,戽去水,即成靛,用以染布,曰小缸青。

現代所見藍印花布的樣式,多數為明清一代的作品。這些以藍印花布制成的蚊帳、被面、包袱、頭巾、門簾等生活用品,樸素大方、色調清新明快,圖案淳樸典麗,曾深受歡迎。因此,染坊業一度成為地方上的顯業。史載宋元之際桐鄉藍印花布極為繁榮,形成了:織機遍地,染坊連街、河上布船如織的壯觀景象,其中,石門(古稱玉溪)的“豐同裕”、“泰森”等染坊店一時成為行業中的翹楚。所制“瑞鶴鳴祥”、“歲寒三友”“梅開五富”、“榴開百子”等久負盛名。