無論男女,藍灰為主的色調和肥大單一的款式是這一時期中國服裝的主要特點。這一時期幾乎沒有嚴格意義上的女裝,女性身體的曲線特征被有意掩蓋起來,裙子、花邊、高跟鞋等許多具有女性特點的衣飾在公眾場合幾乎絕跡。物質生活極為匱乏的年代,對于絕大多數中國人來說,購置一件新衣成了極為奢侈的事情,很多人結婚時才能買一身新衣,一穿就是很多年,而孩子們盼望過年,主要原因一是有肉吃,二是有新衣穿,而在更多的家庭里,更多的孩子的所謂新衣服不過是哥哥或姐姐穿小的衣服稍加改動。在這種經濟條件下,對衣服款式色彩的過多要求如同天方夜譚。

關鍵詞:

鐵姑娘

山西省昔陽縣大寨生產大隊是60年代全國農業戰線的先進典型。團支部書記郭鳳蓮率領的大寨鐵姑娘戰斗隊不但是新農村婦女的榜樣,她們還將“鐵姑娘”這個具有強烈時代特色的群體稱呼推向全國,成為各條戰線上不知疲倦的青年勞動女性的代名詞。她們的打扮基本上沒有性別特征。

破四舊

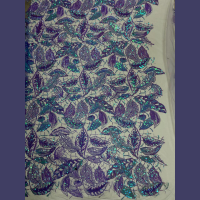

現代的年輕人恐怕很難想像40年多前的中國曾經發生過一場燒旗袍、燒花衣服的運動,這是因為這些舊時代的服裝被作為舊文化、舊傳統的代表,都在需要掃除之列。在那個年代拍攝的電影中,穿旗袍和花衣服的基本都是女特務或姨太太一類不正經的女人。

“新三年,舊三年,縫縫補補又三年”

南京路上好八連倡導的艱苦樸素作風在全國推廣繼而被機械化簡單化地理解和執行。穿新衣服、花衣服成為可恥的事。不少人恐怕都親身經歷過故意在沒有破損的衣服上打上一兩個補丁的傻事,今天想起來十分可笑,但在當時卻相當普遍。

球衣

這不是現在我們理解的意義上的運動員的比賽服,而是一種絨衣,是毛衣還不普遍時的替代品,也是當時青年勞動者中一種較為普遍和時髦的打扮,基本只有一種款式:套頭、大翻領,顏色也只有紅色和藍色兩種,胸前要是印上“XX青年突擊隊”那就更威風了。

年代回首:“時代不同了,男女都一樣”,從經濟和文化方面來說,這都是一個不堪回首的年代。貧窮成為光榮時,艱苦就自然成了時尚,更為可怕的是,當這種光榮與時尚成為一個國家和時代的統一標準時,生活的色彩便必然被簡化到令人窒息的地步。如果說在服飾方面這個年代給今天和歷史也留下了什么遺產的話,那就是今天我們仍然可以現在大街上看到許多穿著“毛式服裝”的老年人蹣跚而行,他們在讓我們產生一絲時光倒流的恍惚之外,還會有一種對文物和古董的敬意和好奇。