今人皆知煙臺萊陽是“中國梨鄉(xiāng)”、“中國恐龍之鄉(xiāng)”、“中國書法之鄉(xiāng)”等國家級名片,但卻鮮知萊陽也曾是“絲綢(蠶繭)之鄉(xiāng)”。

萊陽北部旌旗山與膠東名山牙山相連,東部龍門山與棲霞、海陽接壤,崇山峻嶺蜿蜒起伏,云霧繚繞,野生蠶、柞、樗樹叢生,加之四季分明而濕潤的溫帶氣候,賦予天蟲—野(山)蠶得天獨(dú)厚的生息條件。唐代著名經(jīng)學(xué)家顏師右,在釋譯夏商《禹貢》一文時(shí)說:“山桑之絲,其韌中琴瑟之弦,惟東萊為有此絲。其堅(jiān)韌異常,萊人謂之山繭。”

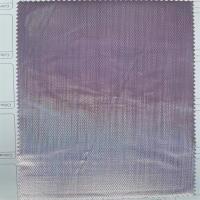

歷史記載:商、周時(shí)代東海腹地有一個小國叫“己國,也稱“紀(jì)國”。已字解釋為:“己”字就是一條蠶,“紀(jì)”字里的絲字旁是一個絲線麻花的樣子即“一紋絲”。萊陽春秋戰(zhàn)國時(shí)代的西周墓群(今團(tuán)旺前河前村),這里出土帶有文字的陶盉,在陶盉的腹部畫有三只胖胖的蟲子,樣子很像蠶。考古學(xué)家提出,這三條可愛的蟲子就是當(dāng)時(shí)“己”國圖騰。《漢書》里記載:“(漢)元,永光四年(公元四十年)東萊郡(今萊陽)山野蠶繭收萬余石,民以絲織為業(yè)。”清朝后期,洋務(wù)活躍,丁字口碼頭海運(yùn)興起,海洋貿(mào)易發(fā)展迅速,蠶繭絲綢貿(mào)易成為主要出口貨物。民國《萊陽縣志》中載有蠶繭產(chǎn)量及私營繅絲作紡規(guī)模。新中國成立后,政府積極支持蠶繭業(yè)的發(fā)展,六十年代成為產(chǎn)量高達(dá)百噸的出口創(chuàng)匯大縣。