輕紡城北市場經營窗簾的朱老板,遇上了一個外行客戶,兩人各執一個“標準”。最后,朱老板生產出來的窗簾和這個外行客戶需要的對不上號,這筆買賣就虧本了。

窗簾的“長度”,是指窗簾的“橫向寬度”,這對中國輕紡城市場里的窗簾商戶來說,只是一個常識。因為窗簾布的垂直高度,一般是固定的,也即是布匹的門幅,不需要多作解釋,而用來丈量所需窗簾布長度的,則其實是窗簾的橫向寬度,最終關系到要買多少米布。

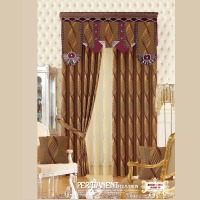

然而,并不是每個客戶都知道這個常識。朱老板門市部就來了個外行客戶。這位山東來的張先生,說要買兩種不同型號的加工好的成品窗簾。朱老板問他每個窗簾的長度,實際上是問他每個窗簾的橫向寬度,但張先生理解成了窗簾的垂直高度,便把心里想的高度的尺寸報給了朱老板。兩人算好價格,35個窗簾合計36500元,并付清了定金。

等到交貨的時候,問題出來了。張先生收到貨一看傻眼了,這些窗簾的尺寸不符合自己要求,要旋轉90度方才合適。張先生要退貨,朱老板不讓,兩人請輕紡城司法所調解。輕紡城司法所也吃不準,問了多家門市部,才弄清情況,原來輕紡城市場里賣窗簾的,基本上都是按這個約定的市場標準在操作,而很多客戶也都已適應,但沒想到這個張先生確實不知情。

當把這個情況告訴張先生后,張先生也表示理解,但同時他也提出,這個市場標準不作數,朱老板和他溝通不足,導致他這批貨成為次品,朱老板要承擔責任。

司法所工作人員認為張先生所言不無道理,同時請雙方都作退讓,協商解決,以把損失減小到最小,同時便于后期進一步合作。兩人都還通情達理,朱老板知錯就改,表示對其中一部分再作改動,以大改小,使滿足張先生要求,另一部分尺寸已經做小了的則重新再做過。張先生出于對朱老板的同情,表示愿意把下一個單子繼續交給朱老板做,以便幫助朱老板減輕損失。(紹興縣報)