今年45 歲的高云娥是一名普通的婦女,在她家的一間屋子里,用鐵棍扎起來的架子穩穩地豎在房中央,一根根白線從架子頂端整齊地垂到底部,兩名工人正坐在板凳上小心地梳理線,旁邊各種顏色的線整齊地堆放在一起。“我們織一張地毯需要20 天,今天最后一張已經織完,現在正在做最后的整理。”

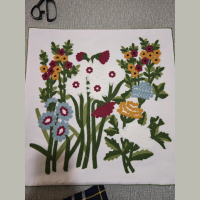

“這個架子就是工作臺,有近四米高,這些垂下來的白線我們叫經線,總共有1000 根。”高云娥說,一張地毯的花邊和中間的圖案加起來有幾十種顏色,根據地毯的設計圖案,工人需要在經線上一個結一個結地打,整個地毯能有數萬個看不見的結,3 個人20 多天的加工,地毯才能完工。

在加工房的一角,還有一些已經拆卸的架子。高云娥介紹,從上世紀七十年代開始,手工地毯、裁縫開始流行,和她一般大的女子不是進合作社里的服裝廠當裁縫,就是到地毯廠工作,幾乎全年都在從事副業生產。

“當時農村還是大集體時代,從事地毯加工的婦女除了每天可獲得滿勤的工分以外,還可以從工廠分得產品的利潤。”高云娥說,那時候工人們每月最高能拿到獎金五百多元,相當于今天的白領階層。以前,家家戶戶都把地毯當稀罕物,一般有錢人家給女兒出嫁時會陪嫁一對手工地毯。

記者了解到,手工地毯的價格是按照面積計算,一平米的價格在1000 至2000 多元不等,雖然價格上不占優勢,但是手工地毯的加工技術是機械加工比不了的,“手工地毯的圖案比起機器制作出來的更生動一些。”高云娥說,手工地毯的用線顏色可以達到幾百種,而電腦制作的圖案,用色不到十種,在藝術質量上遠遠達不到手工的水平。

高云娥向記者簡單介紹了手工織毯的六大工序,即紡毛,設計圖案,編織,平、剪、片,用滾刀將毯面梳理光滑,剪出圖案層次,片出立體感,清洗到整修,都是紡織工的活兒。“若洗滌后毯形不正就將其邊角繃直,再作修改。”

“現在懂得手工地毯這門手藝的人不多了。”高云娥說,現在的顧客大多是中老年人,年齡最小的都近40 歲,去年自己一共才加工了30 張地毯。“其實也賺不了多少錢,我得把這門手藝往下傳,別讓好東西就這樣丟了。”

記者了解到,目前神木從事手工織毯行業的人員已經很少了,加之大工業時代的到來,機械、電腦的普及使得手工業生產越來越受到沖擊,就地毯生產而言,大量的電腦制作,使得手工制作變得幾乎沒利潤,一個從事手工制作地毯工人掙得工資不及從事其她行業工人的一半。現在,高云娥家的地毯架子僅有一個在使用,工人也只有兩位。

高云娥說,有好幾次她都想把這些機械當廢品賣掉,可想想自己干這個行當已經30 多年了,對這些架子和線已經有了很深的感情,最終還是選擇堅持下來。