11月21日晚間,孚日股份公告稱,公司意圖退出光伏行業,將出售全部光伏項目相關生產設備。

退出

孚日股份公告稱,鑒于公司投資的光伏項目未能實現收益,對公司整體經營業績拖累較大,公司擬將光伏項目相關設備全部出售,出售價格不低于5805.82萬元。

孚日股份擬出售的資產主要為其投資的30兆瓦CIS薄膜太陽能電池組件生產線及附屬設備。該資產賬面原值8.07億元,已計提折舊2.26億元,資產減值準備2.06億元,賬面凈值3.75億元。評估值為5805.82萬元,較賬面凈值減少84.51%。

該公司表示,預計本次交易將產生損失2.3億元,將減少2014年凈利潤約1.7億元,計入公司2014年度經營業績。

孚日股份稱,預計成交價格將與該部分設備賬面價值差異較大,主要原因是近年來,光伏產業整體不景氣,產品銷售價格不斷大幅下降,該生產線初始投資金額較大,生產成本較高,自投產以來,生產數量逐年下降,開工率較低,產品銷售價格競爭力較低,出現生產越多虧損越多的狀況,至評估基準日該生產線已處于閑置狀態。

進入

2008年1月,孚日股份宣布投資成立孚日光伏,擬建設CIS薄膜太陽能電池組件的生產基地,設計規模為年產60MW。該公司注冊資本為1.8億元,兩個月后增資至5.44億元。

一個月之后,孚日股份宣布,與德國最大的太陽能電池組件制造商之一ALEO SOLAR AG共同出資設立生產晶體硅太陽電池組件的合資企業,也就是當年7月正式成立的埃孚光伏。公開資料顯示,埃孚光伏注冊資本達1750萬歐元,雙方各占50%股權,主要生產晶體硅太陽電池組件。

為了引進技術,孚日光伏還斥資1.12億歐元向薄膜太陽電池組件生產商Johanna Solar Technology GmbH采購了兩條CIGSSe薄膜太陽能電池組件生產線。2008年底,孚日股份進一步耗資600萬歐元收購了山東孚日控股股份有限公司所持有的Johanna股權。

至此,孚日股份在光伏業的布局已基本成形。

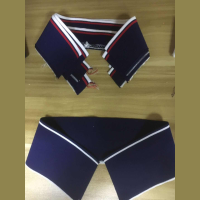

孚日股份避開了硅料、硅棒等常規的光伏材料,選擇了當時在國內并不那么為人矚目的CIS(銅銦硒)薄膜太陽電池。

當時有分析認為,CIS薄膜太陽電池是第二代太陽電池中的一種,相對以多晶硅為代表的第一代太陽電池,CIS有著成本更低、效率相差無幾的優勢。2007年薄膜電池在太陽能電池中的市場份額約為10%,預計2010年可達20%,將成為光伏市場的主流產品。但在當時,CIS卻由于技術門檻較高而相對較為稀缺。

困局

作為中國規模最大、出口金額最多的家紡企業,孚日股份2006年11月24日登陸深市中小板。

2008年,孚日股份公開增發1億股,募集資金凈額12.6億元,拿出高達四成的資金投入光伏產業。此舉違背了公司當初募資時的公開承諾,孚日股份當時的承諾是:將募集到的資金悉數投向家紡類項目。

公司為何放棄傳統主業而轉向光伏呢?

業內人士認為,孚日股份的主營業務是生產、銷售中高檔毛巾,由于產品差異化程度小,進入門檻比較低,中高檔毛巾的價格戰愈演愈烈,這嚴重制約了公司的盈利水平。與此同時,公司的主營產品以外銷為主,而當時國際金融危機并未完全消退,這在一定程度上導致了毛巾需求降低。

此時,國內掀起一股進軍光伏業的熱潮,包括孚日股份在內的不少紡織企業也紛紛涉足其中。

對此,中投顧問輕工業研究員熊曉坤當時指出,與紡織企業遵循“薄利多銷”的經營模式不同,光伏產業投資高、風險大、利潤高,紡織企業之所以盲目涉足,追求短期效益、熱衷新能源概念才是它們的真實目的。

這一轉型,導致家紡大戶孚日股份被市場作為新能源股爆炒,自2009年初開始,在不到一年的時間里,孚日股份的股價翻了近3倍。高管紛紛減持。

2011年9月,孚日股份投資的薄膜太陽能電池30MW生產線正式投產。然而,光伏項目還未全部投產,便迎來了行業的“寒冬”。

自2011年度以來,孚日股份已連續3個會計年度對光伏領域的投資計提減值準備,加之數額巨大的折舊,對公司業績拖累嚴重。

2013年,孚日股份開始進行光伏產業戰略收縮。

由于國內市場大規模的啟動和海外市場的發展,光伏產業自去年下半年以來正在持續回暖,很多企業恢復了盈利。本月上旬召開的第六屆中國(無錫)國際新能源大會暨展覽會顯示,目前中國光伏行業因受國家政策扶持及技術創新等利好因素影響,整體回暖跡象明顯,招致各類社會資本再次涌入,已形成一片欣欣向榮的局面。

雖然光伏行業開始回暖,但孚日股份還是選擇了放棄。

該公司稱,因光伏行業持續不景氣,公司投資的光伏項目對公司整體經營業績拖累較大,公司為甩掉包袱,以便有更多的精力投入到家紡主業上,做精做強家紡主業,故公司決定處置光伏項目相關資產,退出光伏行業的發展。