1991年落成開放的蘇州絲綢博物館,是中國第一座絲綢專題博物館。日前,中國博物館協會發布了第五批全國博物館定級評估一級博物館評估結果,蘇州絲綢博物館成功晉升國家一級博物館。近年來,該館不斷探索跨界融合,通過數字技術賦能,讓文物“活起來”“火起來”。

數字技術“活化”絲綢紋樣

折枝牡丹紋、青地團花紋、孔雀鴛鴦紋……絲綢紋樣是凝結千年文明與審美的瑰麗至寶,每一道紋樣都承載著豐富文化內涵與特色。近年來,蘇州絲綢博物館將絲綢紋樣數字化納入日常工作,開展館藏文物和絲綢樣本數字采集,并在此基礎上著力推動絲綢紋樣數字化創新應用。

蘇州絲綢博物館館長錢兆悅向記者介紹,目前博物館已完成222件/套等級文物和2212片近現代絲綢樣本數字采集,采集容量達3.75TB。采集過程中,形成了絲綢紋樣數字采集技術參數,賦予了龍鳳花鳥、花卉蔬果、雜寶吉祥等絲綢紋樣嶄新的數字形態,成為絲綢紋樣活化利用的起點。

為實現絲綢紋樣全社會共享,該館積極轉化館藏絲綢紋樣數據資源為數字資產。授權使用絲綢紋樣數據26批次,為社會企業提供新型數據生產要素。結合宋錦、漳緞、吳羅等絲綢技藝,打造蘇州絲綢服飾“新國潮”,創新江南文化傳播新途徑。

如今,絲綢紋樣通過數字創意,以新形式進入人們的日常生活。“絲綢元宇宙”數字紋樣體驗空間、絲綢紋樣數字展、數字紋樣靜音音樂會、創意紋樣套色印章等活動吸引了大批年輕觀眾,其中“90后”和“00后”占比達到57%。蘇州絲綢博物館“絲綢紋樣數據采集與應用推動文化機構數字化轉型升級”入選文化和旅游數字化創新示范十佳案例,“絲綢紋樣數字化標準及數據庫建設”入選國家文化和旅游科技創新研發項目,“絲綢紋樣數字化創新應用”獲評首批長三角人文經濟典型案例和首批江蘇人文經濟入庫案例。

文物修復“重現”歷史風采

走進蘇州絲綢博物館古代廳織染坊,可以看到一臺多彩漳緞織機,兩名工作人員一上一下操作著,織機上彩色紋樣清晰可見,觀眾紛紛駐足觀賞。

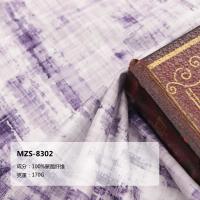

據博物館工作人員介紹,蘇州漳緞是中國古代絨類織物的代表作,其特色是在絲綢織造過程中,將鋼絲插入梭口形成絨圈,用特制小刀勻力劃開,絨毛聳立于緞面上,形成漳緞織物最靈魂的肌理效果。其材質雍容華貴,極具立體感,被譽為“絲綢上的浮雕”。2011年,蘇州漳緞織造技藝被列入江蘇省級非遺代表性項目名錄,蘇州絲綢博物館也成為蘇州漳緞織造技藝省級非遺保護傳承單位。

展廳內的這臺多彩漳緞織機是目前國內裝機難度最大、織造工藝最復雜的漳緞織機,共有1600多個配件,耗時一年多搭建而成。今年1月30日,故宮博物院藏二級文物清乾隆“綠地金斜方格彩色小菊花紋漳絨”復制項目就是在這臺機器上完成。這也是繼2019年“湖色纏枝牡丹紋漳緞”后,蘇州絲綢博物館完成的又一項故宮博物院藏珍貴文物復制研究工作。

“對絲綢文物進行復制,不僅要還原它的形,還要抓住它的神。從事這項工作,只能是細之又細、慎之又慎。人一旦走神兒,文物的神也就跑了。”蘇州絲綢博物館修復專家王晨說。

修復一件文物就是復活一段歷史。蘇州絲綢博物館自建館以來,在文物復制修復、技藝挖掘傳承方面耕耘不輟。先后完成二級文物清代“湖色纏枝牡丹紋漳緞”、上海歷史博物館藏明代服飾等40余項重要文物修復及復制項目。其中,“蘇州皇冠山出土明代紡織品保護修復”獲評全國館藏文物藏品修復優秀項目。

跨界融合“激活”品牌市場

為提升專題博物館運營水平,拓展絲綢文化在垂直領域的深度與廣度,蘇州絲綢博物館建立國有事業、國有企業、民營企業“1+1+N”的授權合作模式,發揮各自專業優勢,共同開展博物館品牌建設推廣和館藏資源開發應用,帶動社會企業和創意機構共同發展。

錢兆悅表示,目前蘇州絲綢博物館已在傳統絲綢、互聯網科技、日用快消、航天工程、網絡游戲等領域開展跨界合作,絲綢文物“舊”肌體正在被注入“活”血液,深度連接經濟社會發展與人民美好生活。

據統計,2024年1月至4月,蘇州絲綢博物館觀眾突破10萬人次;“五一”假期觀眾2.6萬人次,“90后”觀眾占比達到57%,創歷史新高。博物館獲評Tripadvisor貓途鷹“旅行者之選”和“君到蘇州”最受歡迎文化場館。

蘇州是中國蠶桑絲綢文明的重要發源地之一。絲綢是傳承千年的織造技藝,也是蘇州的一張亮麗名片,體現著蘇式美學的獨特韻味,代表著蘇州的城市精神及內涵。“蘇州絲綢博物館將以獲評國家一級博物館為新起點,繼續推進創新、挖掘特色、探索轉型,讓古老的絲綢文化更加年輕,保持活力,融入時尚生活,融入經濟發展,讓蘇州絲綢的美打動世界,走進每個人的心里。”錢兆悅說道。