最近,浙江湖州南潯區的一些小型真絲面料加工廠開始賤賣機器,以回收成本。

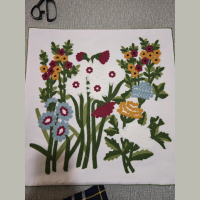

湖州是浙江省重要的真絲產地之一。白絲出口占浙江的近四成。過去的兩年里,國內白絲價格從14萬元/噸,一路上漲到了今年5月份43萬元/噸的歷史高價,隨著白廠絲和干繭的暴漲暴跌,絲綢行業再現面粉貴過面包,湖州不少絲綢面料生產企業面臨著停工、減產的局面。

一米真絲虧2.5元

兆豐綢廠是湖州南潯一家絲綢面料生產企業,從昨天開始,工廠的近50名工人開始“休長假”。

公司負責人徐先生說,受到原材料前期大漲,和最近回落的影響,最近真絲行情低迷,平均生產一米真絲面料差不多虧兩三塊錢,周邊的工廠大部分都已經停工放假。

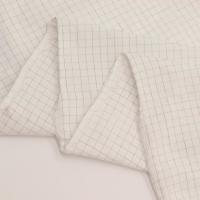

徐先生算了一筆賬,前幾個月,生絲的最高市場價為43萬元/噸,6月份以后生絲價格逐漸回落,目前已經回落到37萬元左右。如果以每噸回落5萬元來計算,平均一米喬其紗03號(喬其紗的一種型號,根據用絲量的不同來劃分)的用絲量為80克左右。相當于一米喬其紗增加了4元成本。“但實際上,目前這一帶的工廠一米喬其紗的利潤普遍只有1.5元左右。”徐先生說。

“用絲量少的面料還好一些,像喬其紗01號,一米的用絲量在51克左右,相當于一米增加了2.5元的成本。”

按照正常的生產周期,真絲面料從下單到正式交貨,需要2個月左右的時間。“原料剛采購進來,到出成品,每批布都要虧。還不如放長假。”

在徐先生所在的湖州南潯區重兆鎮上,聚集著上百家真絲面料生產企業,也是浙江最主要的喬其紗生產地之一。不過從這個月開始,大部分企業選擇了停工,或者半停工。而一些小型加工廠,索性賤賣機器收回成本。“利潤很低,而且接不到單子。”一位加工廠的負責人說。

除了中小型的絲綢企業,浙江絲綢行業的龍頭企業也未能在這輪絲價暴漲和下跌中幸免。

最近,華鼎絲綢集團旗下的面料生產企業——浙江華鼎金誠絲綢有限公司關停了公司的大部分生產線,只有1/3的生產線還保留著。公司負責人孟經理說,前年開始國內生絲價格一路走高,絲綢訂單銳減,加上今年價格倒掛,不得不選擇了停工。

絲綢企業很受傷

浙江華鼎金誠絲綢有限公司生產的面料70%以上出口到歐美市場。孟經理說,因為環保和保健作用,真絲制品一直很受歐美市場的歡迎。不過去年面料價格一漲再漲,很多歐美客人選擇更為廉價的替代性面料。“今年很難在國外的商場找到真絲類的服飾,很多原來擺放真絲制品的貨架現在都空了。”

從2009年開始,國內生絲價格開始了一輪瘋狂漲價:2009年6月份,國內白絲價一路從2008年的14萬元一噸的低谷,漲到了19萬元一噸,去年5月份再次漲到28萬元一噸,并逼近30萬元/噸的歷史最高價。

春繭和秋繭上市并沒有影響絲價的進一步上漲的走勢。今年5月,國內絲價最高被炒到了43萬元/噸的天價!

比真絲漲價更瘋狂的是真絲的原材料干繭。2009年,生產一噸真絲所需的干繭價格在16萬元左右,去年最高被暴炒到了30萬元,而今年最高暴炒到了44萬元/噸。絲綢行業再現面粉貴過面包。

因為原材料價格暴漲和價格倒掛,去年湖州當地的大多數繅絲企業面臨著無米下鍋的境地。春繭上市之前,湖州20家繅絲企業只有一半企業還硬著頭皮在開工。“和去年同期相比,今年絲綢企業的日子更加難過。”中國·絲綢之路集團董事長凌蘭芳說,除了價格倒掛,訂單減少,以及今年復工之后的招工,都成為浙江絲綢行業面臨的重要考驗。

不過在浙江省絲綢行業協會秘書長王偉看來,對浙江絲綢制造業來說,比原材料暴漲更可怕的是價格的大起大落。

王秘書長解釋,原材料上漲之后,雖然訂單數量會減少,但企業可以通過適當提高產品價格來規避風險,但是原材料價格如果短期內從高點回落,除了訂單減少之外,企業不得不面臨虧本經營。

事實上,今年6月份以來,浙江的絲綢企業已經面臨著這一狀況。

6月份,國內干繭和絲價開始回落。在期貨市場,一個多月時間,從最高的41萬元一噸回落至35萬元一噸。實際交易價格更高一些,從最高的43萬元/噸,回落至37萬元/噸。前后相差6萬元/噸。“一兩個月,干繭和生絲價格掉了20%-30%。”王偉說。

湖州一家絲綢生產企業的負責人透露,去年白廠絲價格大漲,損失了60%的國外訂單,今年年后,老客戶逃得差不多了。