全球紡織網9月23日訊 20世紀70年代中期,一種叫“的確良”的面料開始走俏。1976年至1979年,中國開始大量進口化纖設備生產的確良,由此引發了國人在“穿衣”上的一場革命。不容易起皺、結實耐用的的確良成了那個年代的代名詞。

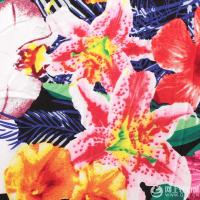

按今天的眼光來看,這種化纖面料“的確良”其實很“不良”,全棉制品才高級。但改革開放初期人們的想法恰好相反。由于這種布料耐穿易干,不用燙,不褪色,尤其是印染顏色鮮亮,因此,這種剛剛進入市場不久的化纖布料,對穿慣了單一灰暗顏色服裝的國人來說,不能不說是一次巨大的視覺沖擊。據說,20年前的男孩子,標準的形象是腳踏一雙白球鞋,穿條藍布褲,胳膊肘上套件綢緞面般軟滑的“的確良”。他們理個寸頭往街邊上一站,就是徹頭徹尾的“酷哥”一個,保準讓現在趕時髦的年輕人無法盜版。那個年代的小孩打雪仗,也會把雪團惡作劇地塞進同伴的脖領里,再大喊一聲“的確涼”。可見當時“的確良”風靡中國的程度。

那時候,“的確良”流行還有一個主要原因,就是因為它“的確耐用”,漸漸取代了“回紡布”,能節省家庭開支。在計劃供應時代,人們買布料要憑布票,一個人一年供應的布票僅為3尺。一年3尺布,還不夠做一套衣服,當時解決的辦法是有錢的人家買黑市布票,而貧窮的人家,就買“回紡布”。回紡布就是將破布打爛,再重新紡成紗織成的布。而“的確良”的出現,解決了這個問題,由于它經久耐用,所以一家人的布票湊起來,就可以給急需要衣服的家庭成員做一套衣服,夠一個人穿好幾年的。特別是對于普通家庭而言,它既滿足人們最基本的溫飽需求,又最大限度地滿足了改革開放初期人們一度追求的“小資情調”。

到了上世紀80年代,隨著布料的花色品種增多,“的確良”的缺點也被越來越多的人認識到:如透氣性差、化纖品對人皮膚有刺激性等。特別是隨著現在一些彩棉布料、納米布料的出現,“的確良”更是漸漸淡出了人們的生活。